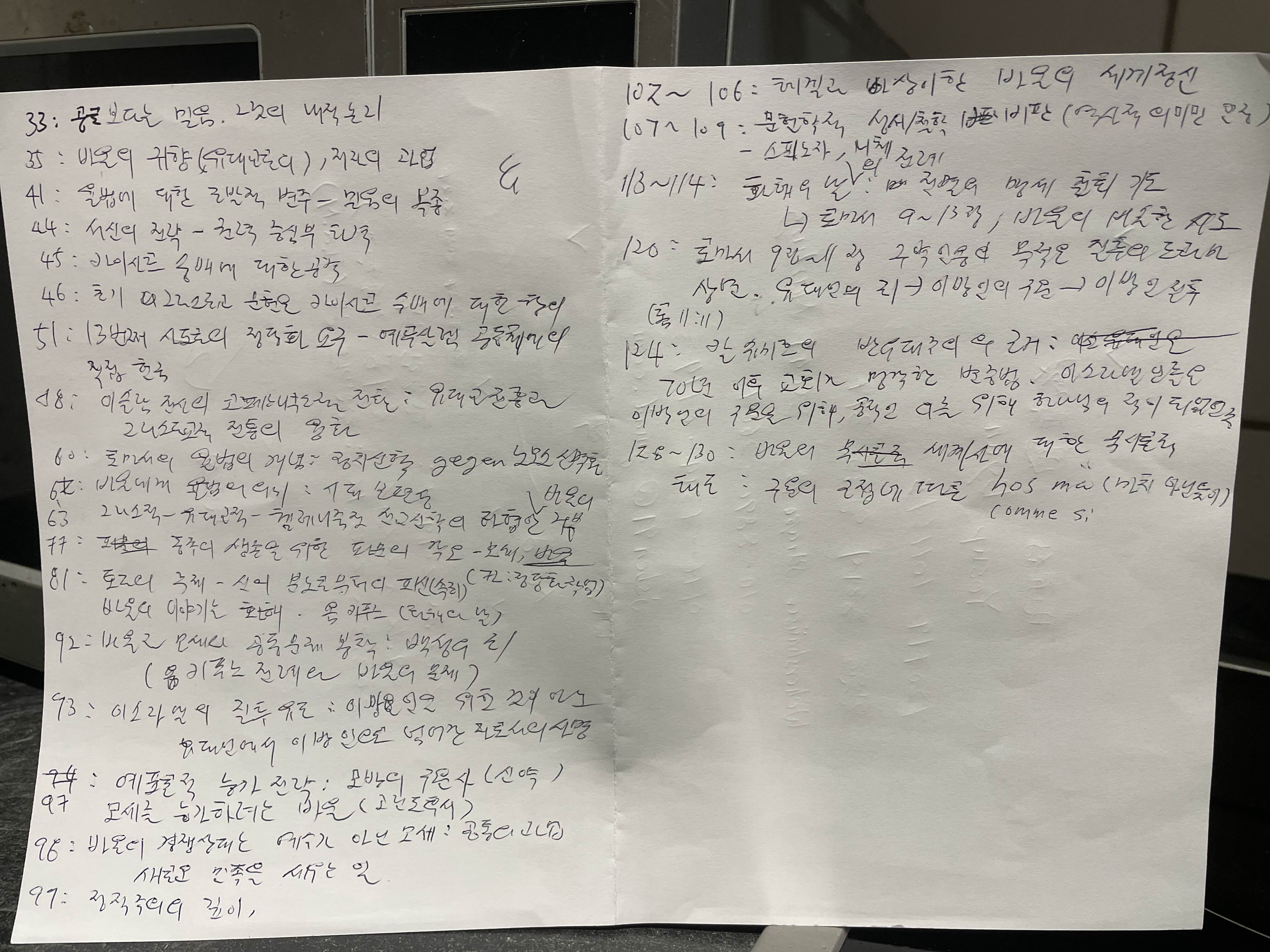

2부 결과들 : 바울과 근대, 메시아적인 것의 변용

5장 이 세계 안에 있는 낯선 자들 : 마르치온과 그 후계자들

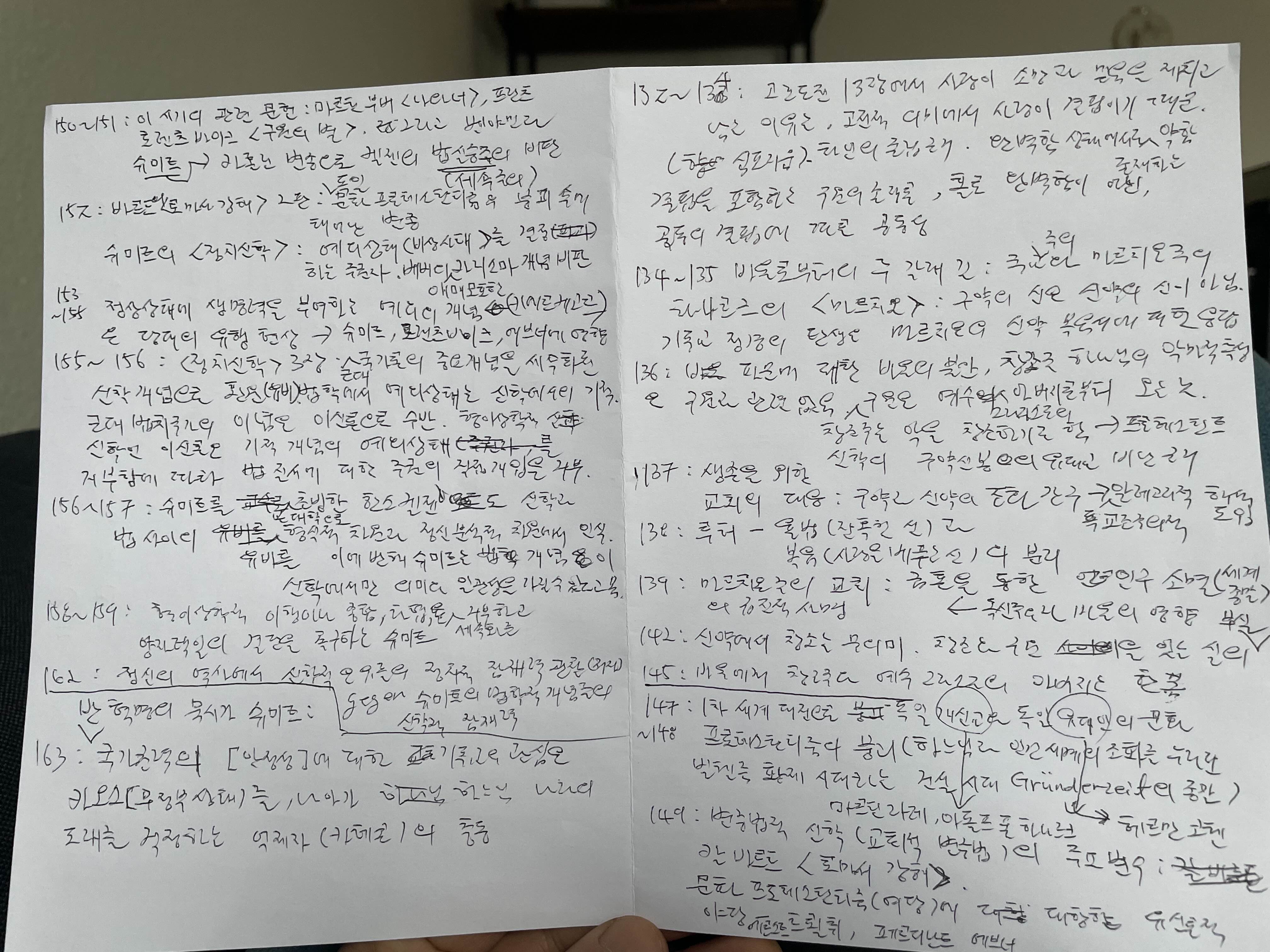

132~134 고린도전서 13장에서 사랑이 소망과 믿음을 제치고 남는 이유는, 고전적 의미에서 사랑은 결핍이기 때문(플라톤, 심포지움). 타인의 존립근거. 완벽한 상태에서도 존재하는 약함, 결핍을 포함하는 구원의 존재론, 홀로 완벽함이 아닌, 공동의 결핍에 따른 공동성

134~135 바울로부터의 두 갈래 길 : 국교주의와 마르치온주의. 하나르크의 /마르치온/ : 구약의 신은 신약의 신이 아님. 이런 주장을 펼친 마르치온의 신약복음서에 대한 응답이 기독교 정경의 탄생임

136 파문에 대한 바울의 불안, 창조주 하느님의 악마적 특성은 구원과 관련 없음. 왜냐하면 창조주는 악을 창조하기도 하기 때문(이는 프로테스탄트 신학이 구약신봉의 유대교를 비난하는 근거임). 구원은 예수 그리스도의 아버지로부터 오는 것

137 생존을 위한 교회의 대응 : 구약과 신약의 조화 간구. 이는 교조주의적인 알레고리적 해석도입으로 이어짐. [신약 항목과 일대일로만 대응, 유비되는 구약의 항목]

138 루터 : 율법(잔혹한 신)과 복음(사랑을 베푸는 신)의 분리

139 마르치온주의 교회의 급진적 사명 : 금혼을 통한 인구소멸(세계종말). 이는 독신자인 바울의 영향을 받음

142 신약에서 창조는 무의미. 창조와 구원을 잇는 실은 아주 미약함

145 하지만 바울에게서 창조주와 예수 그리스도의 아버지는 한 몸임

6장 절대를 향해 결단하는 열심당원들 : 칼 슈미트와 칼 바르트

147~148 1차 세계대전으로 독일 개신교(마르틴 라데, 아돌프 폰 하나르크)와 독일 유대인(헤르만 코헨)의 문화 프로테스탄티즘은 붕괴(하느님과 인간세계의 조화를 누리던 빌헬름 황제 시대라는 건설시대 Gründerzeit 의 종말)

149 변증법적 신학(교회적 변증법)의 주요변수 출현 :칼 바르트의 /로마서 강해/. 문화 프로테스탄티즘(여당)에 대항한 또 다른 야당은 에른스트 트뢸치, 페르디난드 에브너

150~151 이 시기의 관련 문헌 : 마르틴 부버 /나와 너/, 프란트 로렌츠바이크 /구원의 별/. 그리고 발터 벤야민과 칼 슈미트. 카톨릭의 변종으로서 슈미트는 켈젠의 법실증주의[세속주의] 비판

152 바르트의 /로마서 강해/ 2판 : 독일 프로테스탄티즘의 붕괴 속에서 태어난 변종

슈미트의 /정치신학/ : 예외상태(비상사태)를 결정하는 주권자 상정. 이는 베버의 애매모호한 카리스마 개념에 대한 비판에서 나옴.

153~155 정상상태에 생명력을 부여하는 예외의 개념은 키에르케고르의 산물. 이 개념은 당대의 유행 현상으로서 슈미트, 로렌츠바이크, 에브너에게 영향을

미침.

155~156 : /정치신학/ 3장 : 근대 국가론의 중요개념을 신학 개념으로 환원(유비). 법학에서 예외상태는 신학에서의 기적. 근대 법치국가의 이념은 이신론으로 수반,형이상학적 신학인 이신론은 기적 개념의 예외상태를 거부함에 따라 질서에 대한 주권자의 직접 개입을 거부.

156~157 슈미트를 본 대학으로 초빙한 한스 켈젠도 신학과 법 사이의 유비를 형식적 차원과 정신분석적 차원에서만 인식. 이에 반해 슈미트는 법학 개념이 신학에서만 의미와 일관성을 가질 수 있다고 봄

158~159 형이상학적 이행이나 종합, 타협(세속화)을 거부하고 양자택일의 결단을 촉구하는 슈미트

162 정신의 역사에서 신학적 은유들의 정치적 잠재력 관찰(타우베스) gegen 슈미트의 법학적 개념들의 신학적 잠재력

163 반혁명의 묵시가 슈미트 : 국가권력의 [안정성]에 대한 기독교의 관심은 카오스[무정부주의]를, 나아가 하느님 나라의 도래를 걱정하는 억제자(카테콘)의 충동

https://youtu.be/7OR7sT4FVCU?si=qk_VKGzDXMPfFsOO

https://youtu.be/d7rDQXO5SN4?si=fy0GARE_JZvhhhc8